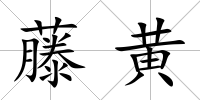

1.植物名。一名海藤。常綠小喬木。葉對生,橢圓形,花單性,實為漿果。產于印度﹑越南等地。樹皮滲出的黃色樹脂,有毒,經煉制,可作繪畫用的黃色顏料,也稱"藤黃"。

1.指帝王即位。

1.見"體韻"。

1.禮儀規矩。體,通"禮"。

1.亦作"體制"。詩文書畫等的體裁﹑格調。

2.亦作"體制"。格局;規格。

3.亦作"體制"。猶結構。

4.組織制度。

5.禮制;規矩。

在我國,指克服現有體制中的弊端,使各種體制適應社會主義現代化建設的需要。包括經濟體制改革、政治體制改革、科技體制改革、文化體制改革等。是我國堅持社會主義道路的重要保證。

人的身體質量,即人體機能和形態相對穩定的特征。包括身體形態發育狀況;各器官系統生理機能的水平;身體素質和運動能力的水平;對外界的適應能力和抵抗疾病的能力;心理素質等。是遺傳變異和后天鍛煉的結果。

對人體形態和機能的測評。學生體質測定通常包括(1)形態測定有身高、坐高、體重、臂圍、胸圍等項。(2)機能測定有肺活量、脈搏、血壓等指標;(3)身體素質測定有背力、握力、仰臥起坐、俯臥撐、引體向上、屈臂懸垂、立定跳遠、縱跳摸高、跳繩、跑等項。

1.指文章的氣勢韻致。

1.形體;形狀。

2.指景象。

1.天性;稟賦。

1.身體,體質。

1.身骨;身體。

1.指性情。

1.品質;品性。

1.一種用馬鬃或棕﹑藤編成的帽子,樣子如鐘狀,元明之際很流行。

1.亦作"屜子"。

2.一層層大小相等可套疊的盛器。

3.裝在床上﹑椅上或窗上可以取下的片狀物。

4.方言。指抽屜。

1.刮去毛發用的刀子。

1.佛教語。謂落發出家而得超度。

1.落發出家。

1.制作假發的工匠。鬀,通"髢"。

1.清統治者強迫漢人依滿俗剃去前半部頭發的命令。也稱"剃發令"。順治元年(公元1644年)清政府頒布剃發令,后以人心不服,暫緩執行。次年攻下江南,重申此令,規定凡清軍所到之處,限十日內,盡棄明朝衣冠,皆依滿族習俗剃發,"留頭不留發,留發不留頭",違者處死。參閱《清史稿.世祖紀一》。

1.剃頭工匠。今稱理發師。

1.比喻在評比﹑競賽等活動中沒有任何名次或一分未得。

1.按照圖樣剪裁。今山東方言猶稱剪樣為剃樣。

1.指削發出家。

1.刮臉。

1.翦滅;消滅。

1.剃發,理發。

2.指落發出家。

1.過去理發師的擔子一頭為板凳與工具箱,一頭為火爐,因稱"剃頭挑子一頭熱"。用以比喻一廂情愿。

1.謂剃去毛發。

1.哭泣。

1.乖張違異『揚雄《太玄·去》"陽去其陰,陰去其陽,物咸倜倡。"司馬光集注引王涯曰"倜與侜同,萬物倡狂而離散也。"一說張盛貌(倡音chàng)。范望注"倜,張也;倡,盛也。"

1.高超貌。

2.迂遠貌;迂闊貌。

3.遠離貌。

1.灑脫不凡。

豪爽不拘風流倜儻|倜儻卓異。

1.豪爽灑脫而不受約束。

1.敬愛和順。

1.親信。

1.猶和睦。

1.敬愛和順。

1.謂兄弟姊妹間親密和睦。

1.落淚。

1.鼻涕和眼淚。亦專指眼淚。

2.涕淚俱下;哭泣。

1.淚流不斷貌。

1.見"涕零"。

1.亦作"涕泠"。

2.流淚;落淚。

1.涕泗滂沱。

1.噴嚏。

1.哭泣;流淚。

1.眼淚和鼻涕。

2.涕淚俱下,哭泣。