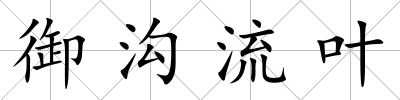

1.即紅葉題詩故事。唐宋筆記小說中多有記載,情節相類而事主各異。(1)唐玄宗時,顧況在洛,偶與友游苑中,流水上得梧葉,有詩云"一入深宮里,年年不見春,聊題一片葉,寄與有情人。"況亦題詩葉上,于上游放于波中,詩曰"花落深宮鶯亦悲,上陽宮女斷腸時,帝城不禁東流水,葉上題詩欲寄誰?"后十余日,有人于苑中又得水上一葉以示況,詩曰"一葉題詩出禁城,誰人酬和獨含情?自嗟不及波中葉,蕩漾乘春取次行。"事見唐孟棨《本事詩.情感》。(2)唐宣宗時,盧渥赴京應舉,偶臨御溝,見紅葉上有詩云"流水何太急,深宮盡日閑,殷勤謝紅葉,好去到人間。"后宣宗放出宮女,許配百官司吏,渥得一人,即題詩紅葉者。事見唐范攄《云溪友議》卷十。

2.(3)進士李茵游苑中,見御溝流葉有詩,與盧渥所得詩同◇僖宗幸蜀,茵奔竄南山民家,遇宮娥云芳子,因與同行詣蜀,具述宮中事,曾有詩書紅葉上,流出御溝中,即此姬也。事見《太平廣記》卷三五四引宋孫光憲《北夢瑣言》。(4)唐僖宗時于佑,于御溝得紅葉,上有詩句,事同《云溪友議》所載◇佑在河中娶得遣放宮人韓氏,即題詩者。事見宋劉斧《青瑣高議.流紅記》。(5)唐德宗時賈全虛于御溝見一花流至,旁連數葉,上題詩句曰"一入深宮里,無由得見春,題詩花葉上,寄與接流人。"全虛悲想其人。事聞于德宗,知為王才人養女鳳兒所題。德宗因以鳳兒賜全虛。事見宋王铚《補侍兒小名錄》。

1.布幣。王莽時曾仿古布幣鑄"布貨十品"。

1.布被。

1.布制的綿衣。唐白居易有《新制布裘》詩。

1.《周禮.天官.外府》"掌邦布之入出"漢鄭玄注"布,泉(錢)也。其藏曰泉,其行曰布。"故以"布泉"泛指錢財﹑貨財。

2.古貨幣名。

3.瀑布。

1.分菜給席上的人并敦促他們自己取食。

1.即佤族。以前不同地區的佤族又自稱布饒﹑巴饒和阿瓦。參見"佤族"。

1.布列軍隊。

1.布制的短衣。

1.梵文upavasatha的音譯。意譯為凈住,善宿,長養,斷增長。佛教儀式。指出家僧尼每半月(十五日與二十九日或三十日)集會一次,專誦戒律,稱為"說戒",謂能長養善法,增長善法。在誦戒律時,信徒也向大眾懺悔所犯罪過,稱為"斷增長",意謂斷惡長善。

1.散布;傳布。

2.離散。

3.分施。

1.著色,布置色采。

1.布制的單衣。

1.布置。

1.遍布;布散。

佛教施舍給他人財物、體力和智慧以求積累功德直至解脫的修行方法。以財物與人稱為財布施”,說法度人是法布施”,救人厄難是無畏布施”。

1.部署。安排,布置。

1.書信用語。陳述。

1.舊時喪服。

1.瀑布。

1.布衣素服。布指質地,素指顏色,形容衣著儉樸。

2.指卑微的地位或身分。

3.借指平民。

1.喜悅貌。

1.花開貌。

1.開舒。

1.化育;哺育。

1.花開貌。

1.耕種。敷,布,指播種。

1.見"敷贊"。

1.傳播,宣揚。

1.猶鋪展。

2.傳布張揚。

1.布政,施行教化。

1.治理。《孟子.滕文公上》"堯獨憂之﹐舉舜而敷治焉。"趙岐注"敷﹐治也。《書》曰'禹敷土。'是言治其土也。"一說為分治。焦循正義"敷訓布﹐布﹐散也。散亦分也。敷治即分治。堯不能一人獨治﹐故使舜分治之。"

1.陳奏,向君上報告。

1.亦作"膚@"。

2.骯臟。引申有討厭﹑窩囊﹑卑污﹑令人不快等義。

1.見"膚舎"。

1.指纏綿難愈之病。

1.謂不明不白的氣惱。

1.猶言怯懦無能﹑沒有出息的人。

1.不敢待以臣禮。表示天子對其尊敬。

1.不齒。

1.不僅;不止。

1.不善。

2.不宜吊唁。

1.不非難,不毀謗。

1.風疾貌。

2.違戾,拂逆。

1.不違。

1.來不及。

2.比不上。

1.亦作"弗a"。

2.受不了。

1.不安。

1.猶奢侈。

1.不書,不言。

1.不以為然。