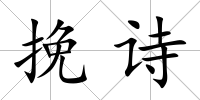

1.哀悼死者的詩。

1.祭祀供獻。

1.祭祀的程式。

1.消除災害的祭祀。

1.祭祀灶神,古代五祀之一。上古祀灶多在夏月。

1.祭祀灶神之日。上古祀灶在夏日◇相傳漢宣帝時有陰子方,于臘日晨炊,見灶神出現,遂以黃羊祭祀而獲巨富,因以臘日為祀灶日。事見《后漢書.陰興傳》◇世民間舊俗多以舊歷十二月二十三日或二十四日為祀灶日。宋范成大《祭灶詞》中有"古傳臘月二十四,灶君朝天欲言事"及"杓長杓短勿復云,乞取利市歸來分"詩句即指此。

1.指用泗濱石所作之磬。

1.指南唐李建勛秘藏之玉磬。

1.指泗水。

1.泛指泗水北岸的地域。

2.春秋時孔子在泗上講學授徒,后常以"泗上"指學術之鄉。

1.出于泗水之濱的石頭。可以作磬。語本《書.禹貢》"嶧陽孤桐,泗濱浮磬。"孔傳"泗水涯水中見石,可以為磬。"

1.宋周密的別號。泗,多寫作"四"。

1.古亭名。在今江蘇省沛縣東『高祖劉邦曾任泗水亭長。

1.鼻液。

1.鼻涕和眼淚。

1.泗水和沂水的并稱。

民間曲調名。創始于安徽、湖北一帶。五句三十二字。第三、第五句相重復,第四句為哎喲哎喲”。

1.唐西域高僧僧伽大師,曾在泗州臨淮縣建造寺院,人稱泗州和尚。中宗時迎入長安,景龍四年卒,歸葬臨淮。

1.古塔名。唐代為紀念僧伽大師而筑。宋初曾修葺。

1.安徽省主要劇種之一,俗稱"拉魂腔"。由舊泗州(州治在今安徽省泗縣)的民間歌舞"花鼓"發展而成,約有一百多年歷史,流行于淮河兩岸。解放后,在音樂改革和編演現代劇方面都有不少進展。

1.泗水和洙水的并稱。孔子教弟子于泗洙之間,因以指其設教之所。

1.喂牲畜的草料。

1.喂家畜或家禽的食物。

1.喂飼料。亦指飼料。

1.《后漢書.楊震傳》"父寶"李賢注引南朝梁吳均《續齊諧記》載震父寶九歲時"見一黃雀為鴟梟所搏,墜于樹下,為螻蟻所困",遂取歸"置巾箱中,唯食黃花"。傷愈飛去。"其夜有黃衣童子向寶再拜"致謝,并贈白環四枚,云"令君子孫潔白,位登三事,當如此環矣。"后因以為典。

1.喂養,給動物吃東西。

1.給人或其他動物吃食物,使活下去。

1.言已出口,駟馬亦難追回。謂說話當慎重。

1.駕四馬之高車。

1.古代兵車常乘三人,所乘第四人曰"駟乘"。駟,通"四"。

1.指房星。

1.即駟車。

1.駕一車之四匹黃髐馬。

1.由四匹披甲馬挽引的戰車。

1.指短暫易逝的光陰。

1.駕一車的四匹深黑色馬。

1.駕一車之四匹騮馬。

1.指駕一車之四馬。

2.指顯貴者所乘的駕四匹馬的高車。表示地位顯赫。

1.見"駟馬難追"。

1.《漢書.于定國傳》"始定國父于公,其閭門壞,父老方共治之。于公謂曰'少高大閭門,令容駟馬高蓋車。我治獄多陰德﹐未嘗有所冤,子孫必有興者。'至定國為丞相,永為御史大夫,封侯傳世云。"后以"駟馬高車"指顯貴者所乘的駕四馬的高車。常表示地位顯赫。

1.見"駟馬高車"。

1.《漢書.于定國傳》"始定國父于公,其閭門壞,父老方共治之。于公謂曰'少高大閭門,令容駟馬高蓋車。我治獄多陰德﹐未嘗有所冤,子孫必有興者。'至定國為丞相,永為御史大夫,封侯傳世云。"后以"駟馬高門"謂門第顯赫。

1.見"駟馬高門"。

1.見"駟馬難追"。

1.比喻已說的話,難于收回;既成的事實,不能挽回。

1.見"駟馬高車"。

1.語出《荀子.勸學》"昔者瓠巴鼓瑟而流魚出聽,伯牙鼓琴而六馬仰秣。"楊倞注"仰首而秣,聽其聲也。"謂駕車的馬駐足仰首,諦聽琴聲。形容音樂美妙動聽。

1.指駕一車的四匹牡馬。

1.駕一車之四匹騏馬。

1.見"駟驖"。

1.亦作"駟鐵"。

2.駕一車之四匹赤黑色馬。