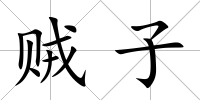

1.即賊人。

2.詈詞。猶壞蛋。

3.竊賊。

1.雨夾雪。

散文。李健吾作。1961年發表。寫作者登泰山時遇雨,而得以觀賞到煙雨變幻中泰山的奇特風光。作品著筆于雨中”,意在寫登山的雨趣”和雨中賞景的感受,并在寫景抒情之中插引傳說故事。語言優美,情趣生動。

1.見"雨僝風僽"。

1.雨勢迅猛。

2.比喻來勢迅猛。

3.群聚貌。

1.雨點兒。

1.雨點兒。

1.比喻男女情好的往事。

1.雨量充足。

2.雨腳。

1.來勢猛烈的急雨。

1.魁偉貌。

1.中藥名。太一余糧的別稱。見明李時珍《本草綱目.石二.太一余糧》。

1.即岣嶁碑。凡七十七字,象繆篆,又象符箓◇人附會夏禹治水時所刻。碑在湖南衡山云密峰。昆明﹑成都﹑長沙﹑紹興﹑南京棲霞山和西安碑林等處,皆有摹刻。

1.謂跛行。相傳夏禹治水積勞成疾,身病偏枯,行走艱難,故稱。《尸子.君治》"禹于是疏河決江,十年未闞其家,手不爪,脛不毛,生偏枯之疾,步不相過,人曰禹步。"《法言.重黎》"巫步多禹"晉李軌注"﹝禹﹞治水土,涉山川,病足,故行跛也……而俗巫多效禹步。"故亦稱巫師﹑道士作法的步法為禹步。

1.《詩.小雅.信南山》"信彼南山,維禹甸之。畇畇原隰,曾孫田之。"毛傳"甸,治也。"朱熹集傳"言信乎此南山者,本禹之所治,故其原隰墾辟,而我得田之。"本謂禹所墾辟之地◇因稱中國之地為禹甸。

1.傳說夏禹以九牧之金鑄鼎,上鑄萬物,使民知何物為善,何物為惡。

2.即九鼎。傳說禹鑄九鼎,象征九州◇因以喻國家領土﹑政權。

3.西周晩期青銅器。宋代《歷代鐘鼎彝器款識法帖》等書著錄,稱為"穆公鼎"。銘文二○五字,記述禹以武公的兵車百輛和徒御一千二百人隨周王作戰,俘獲鄂侯事。1942年陜西岐山又出一鼎,與宋代著錄相同,現藏中國歷史博物館。

1.夏禹開鑿的水道。

1.《書.仲虺之誥》"表正萬邦,纘禹舊服。"孔傳"繼禹之功,統其故服。"服,王畿以外的疆土◇用以稱中國九州之地。

1.指夏禹治水的功績。

中國古代地理名著。《尚┦欏は氖欏分械囊黃。作者不詳。疑是戰國時代的著作。全書采用區域研究的方法,以山脈、河流為標志,將全國分為九個州,并對每州的疆域、山脈、河流、植被、土壤、物產、貢賦、少數民族、交通等自然、人文現象作了描述。是我國地理學中的經典著作,對中國地理學的發展有深遠影響。

1.亦作"禹跡"。

2.相傳夏禹治水,足跡遍于九州,后因稱中國的疆城為禹跡。語出《書.立政》"其克詰爾戎兵,以陟禹之跡。"孔傳"以升禹治水之舊跡。"

3.指夏禹治水的業績。

1.指夏禹治水的業績。

1.指夏禹與后稷。夏禹后稷受堯舜命整治山川,教民耕種,稱為賢臣。

1.麥門冬的別名。

1.麥門冬的別名。見明李時珍《本草綱目.草五.麥門冬》。

1.即龍門。地名。在山西河津縣西北﹑陜西韓城縣東北。相傳為夏禹所鑿,故名。

2.即龍門。指科舉試場。

1.大禹治國的方略。

1.指夏禹及其子啟。

1.夏禹和商的始祖契。

1.禹王之飯食。比喻盛饌。

1.指《山海經》。舊說《山海經》為禹所撰,故名。

1.藥草名。澤瀉的別稱。

1.夏禹和商湯◇視為賢明君主的典范。

1.猶禹步。謂夏禹跛行。

1.指禹勤于治水,愛惜光陰之事。

1.即夏之《贖刑》。

1.《荀子.非十二子》"禹行而舜趨,是子張氏之賤儒也。"楊倞注"但宗圣人之威儀而已矣。"原謂僅模仿圣賢之外表而不注意內在的品德修養◇亦用以形容舉止循規蹈距。

1.相傳為夏禹的葬地。在今浙江省紹興之會稽山。

2.指會稽宛委山。相傳禹于此得黃帝之書而復藏之。

3.相傳為夏禹決漢水時的住處。在今陜西省旬陽縣東。

1.中藥名。又名禹糧石。為一種褐鐵礦礦石。性微寒,味甘澀,有澀腸﹑止血功能。相傳夏禹治水時棄其余糧于江中,化為此石,故名。見《太平御覽》卷九八八引《博物志》。

2.麥門冬的別名。參見"禹葭"。

3.蒼草的別名。

1.指中國。古代傳說禹平水土,劃分九州,指定名山﹑大川為各州疆界,后世因稱中國為禹域。

1.傳說中的北海神名。

1.禹刑。

1.語病。

1.話別。

1.談論冰。寓見識為時地所限意。語本《莊子.秋水》﹕"井蛙不可以語于海者﹐拘于虛也﹔夏蟲不可以語于冰者﹐篤于時也。"

1.話柄﹐談笑資料。

1.措辭的失當。

1.語句平淡﹐沒有令人震驚的地方。語出唐杜甫《江上值水如海勢聊短述》詩﹕"為人性僻耽佳句﹐語不驚人死不休。"

1.佛教禪宗謂說法不契合時機或對方的根機。

1.見"語重心長"。

1.謂談說平常的事物。