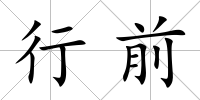

1.行于前列。

1.比喻紅日。

2.亦作"紅綸"§色巾披。

1.紅色的輕軟絲織品。多用以制作婦女衣裙。

2.荔枝品種名。參閱《廣群芳譜.果譜七.荔支一》引唐鄭熊《廣中荔支譜》。

1.亦稱"紅蠃"。

2.軟體動物名。殼薄而紅,可制為酒杯。

3.因用作酒杯或酒的代稱。

1.用紅螺殼制成的酒杯。

1.見"紅螺"。

1.紅色羽毛。

2.舊指荷蘭◇亦泛指西洋或西洋人。

1.明清時稱西方國家所制的刀。

傳奇劇本。明代周朝俊作。取材于《剪燈新話·綠衣人傳》。南宋權相賈似道,因侍妾李慧娘在西湖顧盼書生裴禹而將李殺害。裴與盧昭容相戀,賈欲強納昭容為妾,拘裴于密室。慧娘鬼魂救裴脫險。最后以裴、盧團圓為結。近現代戲曲劇種有取李慧娘故事的改編本,如《紅梅閣》、《游西湖》、《李慧娘》等。

1.謂為未婚女子做媒。

1.方言。無煙煤。

1.抗菌素的一種,白色或淡黃色結晶。抗菌范圍與青霉素大致相似,對葡萄球菌﹑白喉桿菌﹑肺炎雙球菌等的感染有療效。

1.猶紅袖。

1.指宮門。古代宮門多漆為紅色。

2.即紅幫。

1.糙米。

1.見"紅棉"。

1.木棉的別稱。以開花紅色得名。

2.亦作"紅綿"§絲棉的粉撲。婦女化妝用品。

供兒童練習毛筆字用的紙,印有紅色的字,用墨筆順著紅字的筆畫寫。

1.紅寶石名。相傳產于靺韍國,故名。

1.紅色的補綴上衣。襖是有襯里的夾衣或棉衣。

2.曲牌名。南北曲都有。北曲屬黃鐘宮,一名《紅錦袍》。南曲屬南呂宮。

指穿著各種漂亮服裝的青年男女。

1.裝飾艷麗的青年男女。

《西廂記》中崔鶯鶯的侍女,促成了鶯鶯和張生的結合◇來用做媒人的代稱。

1.相傳明末農民起義軍的著名女將。出身江湖藝人。在杞縣率眾起義,與夫李信(李巖)同投李自成。參閱清吳偉業《綏寇紀略.通城擊》﹑《明史.流賊傳.李自成》。

2.蟲名。樗雞的俗稱。可以入藥。

3.詞牌名。《連理枝》的別稱。見清萬樹《詞律》卷二。

1.工女。古指從事紡織縫紉等工作的婦女。

1.少女和老婦。

1.紅花。

1.紅色證件。派司,英語pass的音譯。

1.紅旗。

1.紅而有光采。多用于形容精神煥發時的臉色。

1.藥材名。即陳皮。見明李時珍《本草綱目.果二.橘》。

見〖白皮書〗。

①舊時戲劇或雜技等的演出者贈送給人的免費入場券。②舊時戲劇演出以較高價格售出的票(多為硬性攤派)。

(~的)形容臉色紅喝了幾杯酒,臉上~的。

1.明代稱警衛皇城的哨所。

1.見"紅麒麟"。

在河南省北部林州市境內。1969年建成。引漳河水入林縣,總長近2000千米。灌溉面積4萬公頃。

1.指先進人物。

1.用炭屑制成的麒麟形的獸炭。

舊時指買田地房產時經過納稅而由官廳蓋印的契約(區別于‘白契’)。

1.胭脂和鉛粉。

2.舊時術土稱婦女的月經或其煉取物。明代曾被認為是長生不老之藥。

1.舊式信封上書寫收信人姓名的紅紙條。

1.舊時在新疆通用的銅幣普爾錢的俗稱。因系紅銅所鑄,故稱。

2.染紅了的銅錢。舊時和尚放焰口超度亡魂,把紅錢和其他祭品一齊撒向臺下,任人拾取。

1.清代華中和華北農民自發性的武裝組織。因會員多使用紅纓槍而得名。活動于河南﹑山東全省和河北之南部,安徽﹑江蘇﹑江西之北部。又有黑槍會﹑黃槍會﹑白槍會,是其姊妹團體。

1.紅色的墻。

1.紅色之橋。

2.橋名。在江蘇省揚州市。明崇禎時建,為揚州游覽勝地之一。

1.猶言艷麗的情趣。

2.詞牌名。又名《暗香》。雙調,九十七字,仄韻。

1.指艷麗的春日景色。

第二次國內革命戰爭時期共產黨建立的農村根據地。

1.紅荷花。蕖,芙蕖。

2.喻指女子的紅鞋。

1.舊時捕人的拘票,在要逮捕的人的姓名上加紅圈。