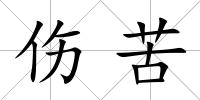

1.怕苦。

2.傷害。

3.悲傷,悲痛。

1.亦作"肹蠁"。

2.散布;彌漫。多指聲響﹑氣體的傳播。

3.引申為聯(lián)綿不絕。

4.比喻靈感通微。

5.猶縹緲﹐隱約。

1.同"脄蠁"。

1.即月氏,古代西域國名。

1.草盛貌。

1.青苔。

1.黃梅時節(jié)的風(fēng)。

1.人名。傳說為商紂臣,因多次勸諫,被紂王殺害。

1.浙江省普陀山的別名。相傳漢隱士梅福曾來此煉藥,故稱。

1.梅花角聲。古代軍樂用梅花角,故亦泛指軍樂。

1.吟詠梅花的詞。

1.指清吳偉業(yè)。吳號梅村,入清后官國子祭酒,故稱。

1.指清代詩人吳偉業(yè)的敘事詩體。

1.見"梅魚"。

1.梅花苞蕾。

2.食品。用梅子﹑糖﹑紅曲攙和著煮成的熟黃豆。

舊稱楊梅瘡”。由梅毒螺旋體引起的慢性傳染性性病。主要通過性關(guān)系傳染。先天性梅毒是孕婦梅毒傳給胎兒引起的。一般梅毒螺旋體感染后3-4周,在外生殖器部位發(fā)生硬下疳(一期梅毒);感染2-3個月左右,可出現(xiàn)斑疹、丘疹及腋、頸、腹股溝部表淺淋巴結(jié)腫大(二期梅毒);一、二期梅毒稱為早期梅毒,應(yīng)從速治療;否則可侵犯心血管等組織臟器,形成晚期梅毒,甚至危及生命。

油畫。法國籍里柯作于1819年。取材于法國遠(yuǎn)航帆艦梅杜薩號在非洲海岸觸礁沉沒的事件。畫面描繪被丟棄在簡陋木筏上的人們饑餓、疲勞而絕望的情景。作品以金字塔構(gòu)圖,色彩沉郁而豐富,光與影的對照強(qiáng)烈,充滿悲劇性的力量。

1.梅花。

1.指梅花妝裝點(diǎn)的額頭。

2.指入梅時節(jié)。

1.亦作"梅蕚"。

2.梅花的蓓蕾。

1.見"梅萼"。

1.唐玄宗妃。姓江,名采蘋,敏慧能文,頗得寵。性愛梅,居所均植梅花,因名"梅妃"◇因楊貴妃所妒失寵,死于"安史之亂"。宋有傳奇小說《梅妃傳》寫其事。

1.指梅花或臘梅花。

1.指早春的風(fēng)。

2.黃梅季節(jié)的風(fēng)。

1.相傳為漢梅福種蓮池,舊址在今江西省南昌市。

1.用梅子干制成的果餌。

2.見"梅干菜"。

1.以芥菜為原料加工制成的干菜。

1.梅花的品格。

1.指梅嶺﹑葛嶺,均在今江西省南昌市郊。

1.見"梅根冶"。

1.亦稱"梅根監(jiān)"。

2.地名。在今安徽貴池縣東北。六朝以來在此煉銅鑄錢,臨梅根河,故稱。唐置監(jiān),稱梅根監(jiān)。

1.指漢梅福。

1.傳說中的漢代道姑,有奇術(shù)。

1.梅花的風(fēng)骨。

1.以梅子汁腌制的瓜。

1.古關(guān)名。宋時在江西大庾嶺上所置。為江西﹑廣東二省分界處。

1.詞牌《生查子》的別名。因宋韓渨《生查子.梅和柳》詞有"山意入春情,都是梅和柳"句而得名。參閱《詞譜》卷二。

1.對宋梅堯臣的戲稱。

1.梅與鶴。

1.梅紅色的傘蓋。古代儀仗的一種。

1.梅雨季節(jié)。

1.湖名。

1.梅樹的花。早春先葉開放,花瓣五片,有粉紅﹑白﹑紅等顏色。是有名的觀賞植物。

2.雪花名色的一種。因形似梅花,故稱。

3.指梅花紙帳。

4.《梅花落》的省稱。

5.揚(yáng)州梅花嶺的省稱。 6.撲克牌的四種花色之一。

1.形容斑白,花白。

1.亦稱"梅花石"。

2.在福建省泉州承天寺山門口。

1.指迎春花﹑瑞香花﹑山茶花。三者皆早春之花,與梅花同時。

1.海參中最大的一種,體長可達(dá)一米。背面肉刺很大,每三至十一個肉刺基部相連呈花瓣狀,故名。為食用海參中的上品。在我國產(chǎn)于西沙群島。

1.蟋蟀的一種。

1.指宋林逋。

1.著名風(fēng)景地。在廣東省博羅縣羅浮山飛云峰下。因梅樹成林而得名。

又名梅花調(diào)”。曲藝曲種。流行于北京、天津等地。清末由清口大鼓發(fā)展而成。唱腔有慢板、中板、快板、緊板等。曲目都為短篇。傳統(tǒng)曲目不少以《紅樓夢》故事為題材。

聲明: 本網(wǎng)站大部分資源來源于網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)友,僅供交流學(xué)習(xí),如有侵犯了你的權(quán)益,請發(fā)送郵箱到feedback@deepthink.net.cn 本網(wǎng)站將在三個工作日內(nèi)移除相關(guān)內(nèi)容 刷刷題對內(nèi)容所造成的任何后果不承擔(dān)法律上的任何義務(wù)或責(zé)任