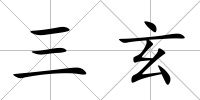

1.魏晉玄學家對《老子》﹑《莊子》和《周易》三書的合稱。道教亦沿用之。

2.指日﹑月﹑星。

3.佛家語。謂三種奧義。臨濟宗禪師宣揚教旨,一句中有三玄,一玄中有三要,總稱九帶。

1.同"知其一不知其二"。

1.一種陳述事由﹑傳遞通知的帖子。

1.猶知己,好友。

1.知道具體器物的構成。

2.賞識,器重。

1.智慧技巧。

2.智謀巧詐。

1.知趣。

1."知識青年"的簡稱。

1.了解事件的原委情狀。

2.特指了解有關案件的情況。

3.領情。

1.懂得人情,明達事理。

1.懂情意,善體貼。

1.《孟子.滕文公下》"孔子曰'知我者其惟《春秋》乎!罪我者其惟《春秋》乎!'"孔子名丘,作《春秋》,后世遂以"知丘"為對作者及其作品深為理解的典故。

①識趣;知進退,不惹人討厭不知趣|他很知趣,打了個招呼就離開了。②領略情趣小娘子也有時回敬幾件知趣的東西。

1.知道權衡輕重。

2.懂得權變。

3.猶掌權。

1.謂能鑒察人的品行﹑才能。

2.謂懂人事。

3.謂懂得人事變化之道。

1.《孟子.萬章下》"頌其詩,讀其書,不知其人可乎?是以論其世也。"趙岐注"頌其詩……讀其書,猶恐未知古人高下,故論其世以別之也。"謂為了了解歷史人物而論述其有關時代背景。

2.泛指鑒別人物高下和議論世事得失。

1.識別部屬并善于任用。

1.謂能鑒察人的品行才能,即可謂之明智。

1.識別人的品行和才能的眼力。

1.認識一個人能看清其外表,卻難以了解其內(nèi)心。形容知人之難。

1.道家提倡的一種韜光養(yǎng)晦的處世哲學。

1.才智聰明。

1.賞識。

1.知所省察或省悟。

1.《淮南子.說山訓》"雞知將旦,鶴知夜半,而不免于鼎俎。"高誘注"鶴夜半而鳴也,以無智謀不能免于鼎俎。"后以"知時鶴"為只知進忠,而不為身謀的典實。

①人類的認識成果。來自社會實踐。其初級形態(tài)是經(jīng)驗知識,高級形態(tài)是系統(tǒng)科學理論。按其獲得方式可區(qū)分為直接知識和間接知識。按其內(nèi)容可分為自然科學知識、社會科學知識和思維科學知識。哲學知識是關于自然、社會和思維知識的概括和總結。知識的總體在社會實踐的世代延續(xù)中不斷積累和發(fā)展。②有關學術文化的知識界|知識分子。③相識;朋友朝廷大臣多有知識的。

對知識領域的智力勞動成果所享有的權利。包括發(fā)明權、發(fā)現(xiàn)權、專利權、商標權、著作權等。1967年成立世界知識產(chǎn)權組織,中國于1980年加入。

有較多科學文化知識的腦力勞動者。是一個特殊的社會群體,但不是一個階級或階層,而分屬于不同的階級。在我國社會主義社會,絕大多數(shù)知識分子是工人階級的一部分。隨著社會主義現(xiàn)代化建設的發(fā)展,知識分子所起的作用越來越重要。

將知識作為一個工程問題研究和處理。主要研究知識的結構和模式、知識在計算機內(nèi)部的表達方式、知識的獲取方式以及應用知識解決問題的各種推理方法等。

1.指知識分子階層。

即技術密集工業(yè)”(407頁)。

1.指受過普通教育﹑具有相應的科學文化知識的青年。

1.才智之士。

1.寺院中掌管事務的僧人。

1.謂有文化,知禮法。

1.同"知書達理"。

1.同"知書達禮"。

1.謂有文化修養(yǎng)。

1.同"知書達禮"。

1.同"知書達禮"。

1.才智方略。

1.寺院中職事僧的一種職稱。

1.形容對人的關懷﹑體貼,多用于夫妻或親屬之間。

1.見"知疼著熱"。

1.識大體。

1.知州和通判的并稱。

1.猶知幾。

1.見"知微知彰"。

1.既能看出事物的隱微征兆,也能看清其顯著現(xiàn)象。

1.猶知道。

1.同"知書達禮"。

聲明: 本網(wǎng)站大部分資源來源于網(wǎng)絡或網(wǎng)友,僅供交流學習,如有侵犯了你的權益,請發(fā)送郵箱到feedback@deepthink.net.cn 本網(wǎng)站將在三個工作日內(nèi)移除相關內(nèi)容 刷刷題對內(nèi)容所造成的任何后果不承擔法律上的任何義務或責任